《看书阁极速版》为用户提供各种热门的排行榜单,轻松帮助用户查找自己喜欢的小说,在自己不知道该看什么的时候,这是非常不错的选择,在极速版中,不会有弹窗广告来打扰你,手残的用户不会因为误点跳转页面,对这款软件有兴趣的朋友不要错过了。

看书阁极速版软件简介

对热门小说的阅读情况进行智能统计,并对其进行榜单排名,更容易发现自己喜欢的小说,寻找喜欢的内容;智能统计每一本小说的更新时间,您可以直观的查看到书籍更新时间,这样就不用焦急等待,在更新小说内容的时候也能便捷查看,让您做一名智慧的追书人。

看书阁极速版软件特色

能够清晰的查看到小说内容的介绍信息,总结小说内容,轻松了解大致内容;

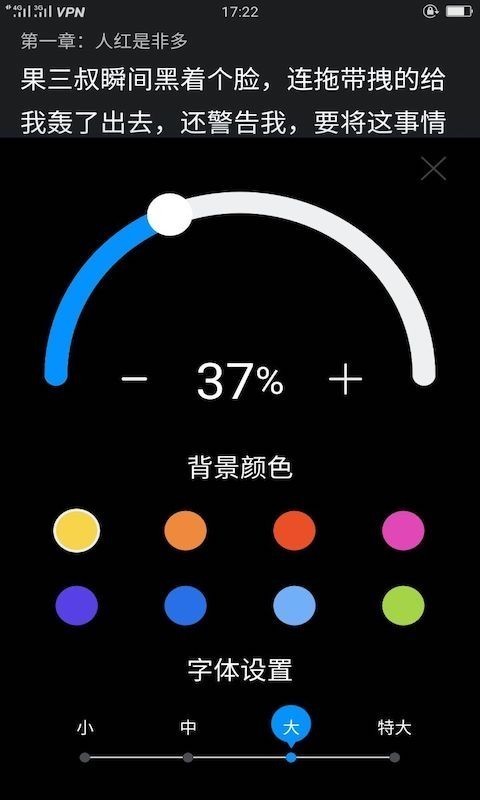

看书阁极速版支持用户对阅读界面的小说内容字体字号进行设置,一键即可改变字体字号;

超多、超全面的小说书籍任你挑选,免费小说、原创小说等都有,自由阅读;

帮助推荐新上架的电子小说,时刻关注小说更新情况,为您带来最新小说内容;

非常详细的小说分类信息,并根据男生和女生追书情况的不同进行分类统计;

看书阁极速版软件优势

【语音听书】看书阁极速版多种特色方言,享受听得乐趣,每一本小说都不能错过;

【内容齐全】玄幻、都市、言情、武侠、科幻、军事、职场励志,应有尽有;

【健康阅读】护眼模式、夜间模式、亮度自适应、极简模式、字体大小、多样独特的阅读主题;

【小说推荐】 二次元小说、战争小说、长篇小说、短篇小说、总有一款适合你;

【阅读舒适】多种阅读主题、夜间模式、翻页效果,随意切换阅读页横竖屏;

看书阁极速版相关资讯

在王尔德审判事件之前,没有真正意义上的同性恋概念。伊芙·科索夫斯基·塞奇威克在《柜中认识论》中提出了这种说法。她的意思是,确实存在同性恋行为,但因为缺乏明确的话语,即使涉身其间的人也难以了解其意义,直到王尔德那充满戏剧化的审判事件成为文学界的一段公案,这一情况才得以改变。

爱尔兰作家科尔姆·托宾意识到,从罗马帝国覆灭到奥斯卡·王尔德的审判之间,任何有涉同性恋情感的说法都极为有趣,它们沉浮于意识的浅表之间,用一种不言说的方式进行着表述。他为此考察了莎士比亚的戏剧和《十四行诗》。

莎士比亚的传记作者赫斯基思·皮尔逊曾经说过,“同性恋者使劲浑身解术把莎士比亚拉下水,把他当做他们自身怪癖的广告。”莎士比亚的性倾向是一个富有争议的话题,莎士比亚的研究者往往会基于自己的身份、立场,给出全然不同的见解和分析。在书中,托宾也以多个案例,对皮尔逊做出了有力的还击。然而,更重要的,并不是这个非此即彼的答案。

托宾认为,同性恋意识的挣扎一开始带有强烈的私密性,但如果同性恋者是作家、画家、电影人、改革者,这种挣扎就会渐渐以奇特而迷人的方式潜入语言、意象、政治。而后来的同性恋创作者,亦会在冥冥之中捕获这暗夜中的星之光辉,正如托宾自己所经历和体验的那样。而这部分的经验,不仅仅关乎身体的越轨,更是关于自身的认识、探索和发现。当眼睛逐渐习惯黑暗,或许会发现,夜空中有数不尽的星星,这个世界也并不如我们以为的那样整齐划一。

在《黑暗时代的爱:从王尔德到阿莫多瓦》中,托宾考察了奥斯卡·王尔德、罗杰·凯斯门特、托马斯·曼、弗朗西斯·培根、伊丽莎白·毕肖普、詹姆斯·鲍德温、汤姆·冈恩、佩德罗·阿莫多瓦、马克·多蒂等人的经历和创作。经出版社授权,界面文化(ID:BooksAndFun)节选了开篇的部分章节,以飨读者。

博尔赫斯在《阿根廷的作家与传统》一文中写道,阿根廷作家与南美作家,由于与西方文化的距离既疏离又紧密,他们比任何西方国家的人都对西方文化更有“发言权”。他接着探讨了犹太艺术家对西方文化,以及爱尔兰作家对英国文学的非凡贡献。他说,对他们而言,“作为爱尔兰人已经足够,但在英国文化中作为创新者是全然不同的”。同样,犹太艺术家“耕耘在文化中,但同时并没有因为任何特殊投入而感觉与它捆绑在一起”。他这篇文章写于1932年,当时任何明确有关同性恋作家在文学传统中地位的观点都远未曾出现,这样的观点也未曾出现:爱尔兰人、犹太人或同性恋者(或之后提到的南美人)的作品本身就是中心,而非衬托中心的边缘。

博尔赫斯在很多方面都是一个保守者、一个谨慎的批评家。他必定对这个想法感兴趣:许多甚至是大多数现代文学的革新者都是同性恋,或是爱尔兰人、犹太人:梅尔维尔、惠特曼、霍普金斯、詹姆斯、叶芝、卡夫卡、伍尔夫、乔伊斯、斯特恩、贝克特、曼、普鲁斯特、纪德、弗班克、洛尔迦、谷克多、奥登、福斯特、卡瓦菲斯。但我觉得当他想到这串名单中的同性恋成分,想到他那篇关于传统的文章中的“爱尔兰人”、“犹太人”、“阿根廷人”能被替换成“同性恋者”时,会稍感不安。你能在莎士比亚、马洛、培根这些人的作品中找到足够的迹象或直接证据来宣布他们属于同性恋传统,这条连缀而成的暗线贯穿了整部西方文学。我想,博尔赫斯也会被这个想法所困扰。然而与大部分作家一样,博尔赫斯关心的也是年代早于他的作品——《堂吉诃德》、高乔人的《马丁·菲耶罗》、福楼拜、吉卜林——这些代表了他自身与过去相系的那条暗线。他无法脱离它们。

某些作家不确定的爱尔兰属性容易引起争议。斯特恩是爱尔兰人?奥利弗·戈德史密斯是爱尔兰人?罗伯特·特莱塞尔是爱尔兰人?艾丽斯·默多克是爱尔兰人?可谁是同性恋,谁又不是同性恋,我们是怎么知道的,这些问题更是难解。在没有直接证据的前提下,如何确定一个人是同性恋呢?就拿果戈里来说吧,当你排查他那些风格冷峻的短篇小说,会发现一个充满迹象、画面、恐惧、偏见的暗藏的世界,这能被诠释为他性取向的证据。

何必探讨?有何重要?此事重要是因为,当同性恋读者和作家渐趋公开而自信,同性恋政治渐趋稳定而严肃,同性恋历史也成为同性恋身份的重要内容,正如爱尔兰历史之于爱尔兰,犹太历史之于犹太人。这不单单是寻觅历史上同性恋的晦涩踪迹(尽管确实存在),而是寻找某些作家——他们确凿无疑是同性恋,其性取向被大多数批评家、教师所忽视,但对其作品有巨大影响。惠特曼就是典型。异性恋批评家倾向于将同性恋作家写成异性恋,或认为性取向对他们的成就无关紧要。1944年,莱昂内尔·特里林出版了一本论E.M.福斯特小说的书。1972年,他致信辛西娅·奥齐克:

我写完关于福斯特的书,才明确认识到他是同性恋。我不知道这是因为我自己某方面的迟钝,还是因为……同性恋尚未在文化中形成一个课题。我明白这点后,起初似乎没有什么大关系,但这种想法很快改变。

同性恋的历史创作时而清晰时而隐蔽,而同性恋的当代创作大多只有清晰的一面。同性恋者在西方世界即将不再遭受困难和歧视。在某些地方,特别是城市,情况已然如此,“后同性恋”这个词渐趋流行。因此,我们如何阅读历史、理解历史、评判历史很可能成为更开放的议题。很难避免做出过时的判断,提出过时的问题。为何托马斯·曼没有出柜?为何福斯特没有在1914年写完《莫里斯》时就将之发表?为何美国批评家F.O.马西森没有写一部美国同性恋创作史?为何莱昂内尔·特里林没有意识到福斯特是同性恋?为何同性恋生活在那么多作品中以悲剧呈现?为何同性恋作家不能像简·奥斯汀给异性恋那样,也给同性恋角色一个圆满结局?为何同性恋生活时常被写得阴郁煽情?

历史上的种种行为和态度,即便是在过去不久的时代,如今看来已几乎无法想象,世事变迁太快。在20世纪70年代,散文家约瑟夫·爱泼斯坦还在《哈波斯》杂志中写道:

在我的经验中,没有人在内心接受同性恋,即便是那些思想最为解放、成熟和开明的人。同性恋或许是美国唯一一个毫无官方矫饰的话题……同性恋承受着原因不明的诅咒、无法解脱的磨难,这是对我们理性的羞辱,是我们不可能为这世界作出合理规划的活生生证据。

他继续道,假如他四个儿子中有一个成了同性恋,他“知道他们将永远沦为人类中的黑人,无论他们对自身处境作何判断,他们的生活都将成为一种尘世痛苦。”

格雷戈里·伍兹在《粉色三角形》这一章中写道:

在联军“解放”集中营后,那些佩戴粉色三角臂章——表明他们是因同性恋而被拘禁——的获救者被当做罪有应得的普通犯罪分子。许多人被转移到监狱去服役……粉色三角形被剔除出大屠杀纪念碑……1935年,纳粹在德国刑法典第175条中进一步严格了反同性恋法。与其他纳粹法不同的是,这条在战后并没有被废除。

其他受压迫的团体——如犹太人,或北爱尔兰的天主教徒——自小就有足够机会来理解他们所受的压迫。他们听人讲故事,手边有各种书。而同性恋者是在孤独中长大。没有历史。没有诉说历史上不公的民谣,牺牲者已被遗忘。正如艾德丽安·里奇所言:“你看着镜子,却什么都看不到。”因此,发掘一段历史、一份遗产是每个人的分内事,是通往自由之路或至少是知识之路上的一程,对于不太关心同性恋身份的读者和批评家而言,也具有严肃的意义,并且也有重大的危险。

让我们从惠特曼说起吧。他是最早的一个。他的诗《傍晚时我听说》全诗只有一个句子。尽管叙述者听到他的“名字在议会上得到褒扬”,此诗告诉我们,这对他来说仍不是一个快乐的夜晚,但“当我想到我亲爱的朋友、我的恋人即将到来,啊,此时我是快乐的”,诗的结尾是:

我最爱的人睡在我身旁,在沁凉的夜里,盖着同一条被子,秋天寂静的月色下,他的脸依偎着我的脸,他的胳膊轻搂着我的胸膛——那天晚上我是快乐的。

这只是惠特曼明确表达同性恋情的诗歌之一。不难想象F.O.马西森和他的恋人鲁塞尔·切尼在二十年代读到这首诗的感想。鉴于他们没有榜样可效仿,也没有归属于任何传统的觉悟,这类作品对他们何其重要。马西森写道:

我们的人生无疑是前所未有的——我们不知道是否还有类似的人生。我们站在一个未经勘探、无人居住的国度中央。自然还有与我们相类的同盟,但我们不能照搬他们的经验。我们必须为自己创造一切。而创造向来不易。

马西森钻研“未经勘探、无人居住的国度”的那些年里,他在哈佛大学执教,写出《美国的文艺复兴:爱默生和惠特曼时代的艺术与表达》,此书于1941年出版,成为这方面最有影响力的作品。(但他对埃米莉·狄金森的遗漏在近些年损害了此书的经典地位)他论惠特曼的文章长达百余页,巨细靡遗地讨论惠特曼的语言、方言与抽象之间的张力、实际与超验之间的张力。他论述惠特曼受到的各种影响,如歌剧、绘画,以及惠特曼对他人的影响,如亨利·詹姆斯——他曾告诉伊迪丝·华顿,他在“压抑的狂喜中”读惠特曼,如霍普金斯,他曾写道:“在我心里,我一直知道惠特曼的心灵比任何活着的人都跟接近我的心灵。”“霍普金斯指的一定是,”马西森写道,“惠特曼的同性恋性取向以及他对内心深处压力的逃避。”他在脚注中全文引用了惠特曼写给朋友的信,没有加以评论,此信明确表达了同性恋情。

五十页后,马西森再次提到惠特曼的同性恋性取向。他谈到了《自我之歌》开头的一节:

我记得我们曾躺在一个如此清亮的夏日早晨,你是怎样将你的脑袋横在我的臀部,轻轻地从我身上翻过身,怎样解开我胸口的衬衣,朝我赤裸在外的心房探出舌尖,你伸开手臂,直到你触到我的胡髭,直到你捧起我的双足。

马西森对这节的语气略有不满。“在诗人身体的被动性中,”他写道,“有种轻度病态和同性恋的感觉”。这句话在落笔后的五十多年后,仍在纸上燃烧。病态与同性恋。马西森信件的编辑乔纳森·阿拉齐写道:“为了创造美国文艺复兴的核心权威批评身份,得替换、疏散、否认很多东西。”马西森也明白这点。1930年1月,他在给男友的信中写道:

哥们,我的性取向让我感到困扰,有时它让我觉得自己在这世上站错了位。而意识到这种错误似乎会削弱我的自信心。我有权利生活在一个知道这些事实后会彻底否定我的社会里吗?我靠的就是直言不讳,我厌恨隐瞒。

“对他大多数学生和年轻同事而言,”《美国传记辞典》说:

马西森的同性恋性取向如果有所显示的话,唯一的证据就是较之当时的哈佛文艺圈,在他的圈子中异性恋占绝对优势,以及他对那些把学术与性关系混为一谈的同性恋同事非常不友好。

1950年,在马西森的恋人过世五年后,就在马西森即将出席非美活动调查委员会之时——他也是左翼活动家——他从波斯顿一家酒店的十二层楼纵身跃下,自杀。时年四十八岁。

我们研究同性恋遗产时,常常提到惠特曼,说他的同性恋如何深刻地影响了他的诗歌语言,然而我们对马西森能做什么?他过着双重生活,他不是唯一一个这样的人。他对自身以及他人的同性恋性取向深感不安,这方面他也不是唯一一个。这并不是说这些选择是强加于他的,他当然还有一个选择。但那很难,需要大无畏的勇气,而在马西森的智识中这种勇气深受怀疑。我们如今手头有他的信件、期刊和评论作品,一种语气是赤裸裸的同性恋(而且坦率,随性),另一种语气则是有才情,有学术性,除了对同性恋的恐惧外什么都没透露。这种恐惧也属于我们所有人:这几乎是每个同性恋者在某种程度、某个年龄、某个地方都感受过的。同性恋的历史并不单纯(相对而言,爱尔兰历史往往可被视为单纯),它具有欺骗性,难以捉摸,需要极大的同情和理解。

于是同性恋历史与惠特曼的诗、莎士比亚的十四行诗一样蕴含着沉默与恐惧,或许这也是卡夫卡为何能一直如此吸引同性恋读者的原因,也是为何能轻易在卡夫卡的长短篇小说中找到同性恋潜文本的原因。虽然有的批评家对此有更深解读。“只有当我们读完卡夫卡全集后,”鲁斯·蒂芬布伦纳写道:

才会明白他所有主人公的困境都基于一个事实,那就是他们都是同性恋……因为卡夫卡毕生都在刻意隐瞒他的性取向,他在私信、日记、笔记或是创作性作品中有些许流露,这也毫不奇怪……卡夫卡向离经叛道的同道们分享了他们最大的特色:他们同时需要隐藏和展现自我。

格雷戈里·伍兹在《同性恋文学史》中认为鲁斯·蒂芬布伦纳对卡夫卡的才赋评价不足,但在说明卡夫卡性取向与其作品的关系上则是可信的。“我们需要自问的是,”他写道:

为了欣赏疑为同性恋文学的文本,我们是否需要接受一个大体是猜测出来的作者生平……简单说,为何文本不能证明基于其自身之上的读后感?

于是这一争论从卡夫卡的意思是什么,转向了卡夫卡的原意是什么,我们读卡夫卡时的理解又是什么。

我想,我们做出了很多理解。短篇和长篇小说戏剧化了孤立的男主人公的生活,这些人被迫不能将任何事视为理所应当,他们活在身份被发现、被揭露的危险中(《变形记》),遭受不公正的私议(“准是有人诬陷了约瑟夫·K”),他们与其他男性的关系充满了半遮半掩或是毫不遮掩、明白无误的渴求(《争吵》或《城堡》中的某些场景)。“我们这个世纪没有第二个作家”,欧文·豪写道:

如此强烈地唤起现代经验中的避世感、困惑感、失落感、罪恶感、被剥夺感……笼罩着卡夫卡生活和工作的危机感既是私密主观,独属于他自己的,又不囿于个人,为我们所有人所知。

这种危机感当然因为卡夫卡是一个生活在布拉格的讲德语的犹太人,一个中产阶级世界中的天才人物,但对同性恋读者——如果不是对欧文·豪——而言,至少还因为他是同性恋。这并不是说同性恋读者希望卡夫卡仅仅被解读为同性恋作家——虽然有些人确实如此希望——而是他的作品受到自身性取向的重大影响,作品中许多方面可被解读为一则关于同性恋者在充满敌意的城市中的寓言,同时也是关于一个没有信仰的犹太人,一个二十世纪的人。

格雷戈里·伍兹对《一九八四》有一篇精彩的解析,其中对卡夫卡的作品解读提出了一些疑惑。他认为温斯顿和茱莉娅之间不正当的私情,以及奥威尔的驱逐性和性欲的思想警察的做法,是对1948年(小说写作之年)伦敦同性恋者生活的一种表述。伍兹引用了如下片段:

他希望他和她一起走在街上,和他们现在一样,不过是坦坦荡荡,毫无畏惧地,边走边聊些琐事,买些生活用品。他最希望能有个地方单独待在一起,不用每次碰面都觉得非得做爱不可。

并评论道:“同性恋读者将这段理解为柜中的私语,这让我们找到了要点。”

伍兹的要点是:

每次我读《一九八四》就不禁想象字里行间存在着另一部小说的幽影,一部叫做《一九四八》的同性恋小说,书里两个名叫温斯顿和茱莉娅的伦敦年轻人相爱了,他们在勒索信、曝光和被捕的持续威胁下勉力维持着这段感情。

他当然知道,无论奥威尔还是他的异性恋读者,都想不到能从这个角度去解读这部小说。

异性恋读者将此书解读为未来的噩梦,这在同性恋读者看来是某种程度的偏执和无知,因为那太接近当时英国的同性恋生活真相——但这并不表明奥威尔明白他的情况。

于是同性恋读者,尤其是在石墙事件前受过教育的读者,在主观世界中逡巡于关于禁地、秘密与恐惧的文本之间。卡夫卡的作品中有证据表明他也许一方面极力掩盖自己的性取向,另一方面拿性取向来做文章。奥威尔的作品中就没有这样的证据,事实上,他的自传清晰有力地证明他是异性恋者,而卡夫卡没有。然而正如伍兹强调,造成差异性的是读者。

更多好用的软件分享

小笔阅读:它收集了大量的连载和完结小说资源,通过类型可以找到你感兴趣的小说资源。干净绿色的阅读模式也是它的一大亮点!在这里用户可以看到很多优质的小说资源,实时可以看到很多精彩的小说,给用户带来很多精彩的小说供阅读。

蜜图小说:这里有丰富的小说类型,汇集了全网的热门小说资源,平台的资源都是免费的,且没有任何的广告,非常良心,还有许多的作家书友会活动可以在平台进行报名,很方便,平台也支持离线下载,用户可以随时随地进行阅读。

- 《小红书》UID账号查看位置2024-07-08

- 《小红书》赞过的内容隐藏方法2024-07-07

- 《微店》提现手续费介绍2024-07-07

- 《微店》订单地址修改方法2024-07-06

- 《微店》订单号查看方法2024-07-06

- 《QQ音乐》听歌识曲功能位置2024-07-01